Acht Jahre nach dem Super-GAU von Fukushima ist die Mehrheit der Bevölkerung für einen Ausstieg – setzt diesen gegen den politisch-industriellen Komplex aber nicht durch

Auf der Rikuzenhama-Straße beginnt das Messgerät heftig zu knacken – die Intensität der Betastrahlen nimmt zu. „Da muss viel radioaktiver Schmutz auf der Fahrbahn kleben“, sagt Yoichi Ozawa. Die Straße läuft hier in zwei Kilometern Entfernung am havarierten Kraftwerk Fukushima Daiichi vorbei, zwischen den Bäumen blitzen immer wieder die Schornsteine der Ruine auf. „Der Verkehr von dem Gelände nimmt offenbar einiges an Verschmutzung mit“, vermutet Ozawa.

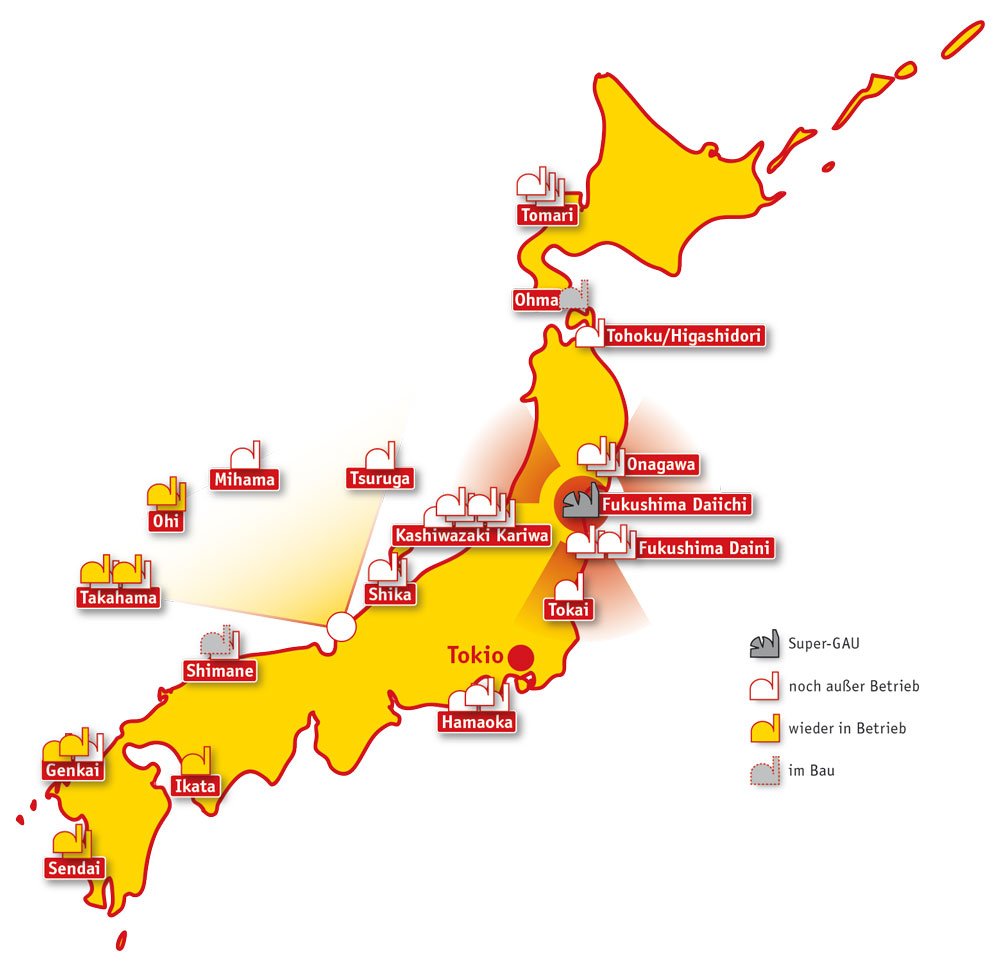

Der 63-Jährige ist Mitglied des „Fukuichi-Strahlenüberwachungsprojekts“. Die Mitglieder dieses Vereins messen auf eigene Faust die Belastung in ihrer Heimatregion. Die engagierten Bürger*innen liegen damit über Kreuz mit der Regierung, die immer noch einen Wiedereinstieg in die Atomkraft plant. Zwar sind auch acht Jahre nach dem Super-GAU von einst 54 Reaktoren nur neun wieder am Netz – doch nach dem Willen der Regierung soll ihre Zahl bis 2030 wieder auf 30 steigen.

Drei Viertel für einen Atomausstieg

So wie Ozawa und sein Verein engagieren sich landesweit zahlreiche Gruppen gegen Atomkraft. Meinungsbilder zu dem Thema aber zeigen ein gespaltenes Land: Das politisch-industrielle Establishment, die Regierung, die Versorger und der besonders konservative Teil der Bevölkerung befürworten eine Weiternutzung der vorhandenen Nuklearanlagen und wollen sogar AKW-Neubauten. Eine Mehrheit der Bevölkerung jedoch ist nach der traumatischen Erfahrung von 2011 für einen Ausstieg.

Die Zahl der Atomkraft-Gegner*innen hat in den letzten Jahren noch zugenommen. Das zeigt sich auch in der Politik des an und für sich atomfreundlichen Premiers Shinzo Abe. Dessen Hauptaugenmerk liegt neben der Atomkraft auf der schnellen Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft – in Verbindung mit erneuerbaren Energien, die, so der neueste Plan, bis 2040 mehr als die Hälfte des Stroms liefern sollen.

Was seine Atompläne angeht, musste Abe zudem Rückschläge hinnehmen: Zunächst ging im vergangenen Jahr die Reaktorsparte des Technik-Konzerns Toshiba pleite. Jetzt meldete auch Konkurrent Hitachi Zweifel an der Zukunftsträchtigkeit von Atomkraft an. Das Unternehmen verlangt neue finanzielle Garantien, bevor es an Kraftwerksprojekten in Großbritannien weiterplanen will.

Die atomkritischere Haltung der Bevölkerung schlägt sich in vielen kleinen Protesten nieder. Meist geht es dabei jedoch weniger um landesweite oder globale Belange, sondern um örtliche Anliegen. Am 3. Januar gingen beispielsweise 200 Mitglieder der Gruppe „Hanseiren“ im Tokioter Stadtteil Takadanobaba zu ihrer Neujahrsdemo auf die Straße. Hanseiren setzt sich für eine atomfreie Zone entlang des Liniennetzes der Privatbahn Seibu in Provinzen nordwestlich von Tokio ein.

In einer landesweiten, repräsentativen Umfrage der „Tokyo-Zeitung“ sprachen sich im vergangenen Jahr drei Viertel der Befragten für einen Atomausstieg aus, darunter zehn Prozent sogar für einen sofortigen. Doch trotz der Atomkatastrophe von Fukushima und solchen Umfrageergebnissen gibt es keinen klaren Auftrag an die Politik, einen Ausstieg umzusetzen: Abe bleibt trotz seiner Pro-Atom-Politik populär und andere Themen erscheinen den Leuten wichtiger.

Geschickt gesäte Zweifel

Zudem kursieren geschickt gesäte Zweifel, ob ein Ausstieg bei allem Wollen auch machbar sei. Selbst Atomkritiker*innen sehen das Land in einem Dilemma. Die Anforderungen gehen weit auseinander: Japan will Vorreiter in der Kohlendioxidreduktion sein, verbrennt jedoch derzeit deutlich mehr Kohle als vor Fukushima. Und der Ausbau der Erneuerbaren kommt deutlich langsamer voran als erhofft.

Dazu kommen einige Besonderheiten. Japan hat beispielsweise anders als Deutschland und die EU kein flächendeckend verbundenes Stromnetz: Zehn örtliche Versorger werkeln im Wesentlichen unkoordiniert vor sich hin. In Nord- und Südjapan sind noch nicht einmal die Stromfrequenzen identisch. Energieautobahnen, die den Saft von windigen Ecken des Landes in die Ballungszentren bringen, sind kaum umzusetzen. Deshalb plant Japan auch kaum Offshore-Windparks.

Atomkraftgegner wie Yoichi Ozawa können diese Argumente jedoch nicht nachvollziehen. In der strukturschwachen Provinz Fukushima sei viel Platz für Solarkraft, sagt er, an die Küste passten noch viele Windräder. Jedermann könne zudem sehen, dass es auch ohne Atomkraft gehe. Tatsächlich kamen 2017 nur gut drei Prozent des Stroms in Japan aus den Meilern. „Da ist die Null doch gar nicht weit entfernt.“