- Start »

- Themen »

- Atomunfall »

- Gefahr in Neckarwestheim

Riss-Reaktor Neckarwestheim‑2

An mehr als 350 dünnwandigen Rohren des AKW Neckarwestheim‑2 sind seit 2018 zum Teil tiefgehende und lange Risse entdeckt worden. Die Ursache der Risse ist bis heute nicht behoben, laufend kommen neue hinzu. Die Risse sind im Betrieb nicht messbar. Da es sich um Spannungsrisskorrosion handelt, ist ein schnelles Risswachstum möglich, zudem ist die Rissentwicklung nicht vorhersagbar. Es besteht daher die akute Gefahr, dass Risse so groß werden, dass Rohre spontan bersten oder abreißen können. Dies haben unter anderem auch zwei vom Umweltministerium Baden-Württemberg selbst beauftragte Gutachter bestätigt.

Die Risse bilden sich an der neuralgischsten Stelle des Reaktorkreislaufs, an den sogenannten Dampferzeugerheizrohren. Schon der Bruch eines einzigen der mehr als 16.000 Rohre wäre ein nur schwer zu beherrschender Kühlmittelverlust-Störfall, der sich bis zum Super-GAU entwickeln kann. Mit rissgeschädigten Rohren ist zudem bei zahlreichen weiteren Störfällen ein sicheres Beherrschen derselben nicht mehr nachgewiesen, die gesetzliche geforderte Störfallsicherheit des Reaktors also nicht mehr gegeben.

Nach den Sicherheitsanforderungen an AKW dürfen deshalb „rasch fortschreitende Risse“ an diesen Rohren „nicht zu unterstellen“ sein. Die Sicherheitsregeln schreiben zudem vor, dass Risse, die unkontrollierbar wachsen, an diesen Rohren „zu verhindern“ sind. Dass die baden-württembergische Atomaufsicht den Reaktor trotz weiter aktivem Schädigungsmechanismus immer wieder ans Netz lässt, missachtet das Kerntechnische Regelwerk.

Klage gegen weiteren Betrieb des Reaktors

Gemeinsam mit Anwohner*innen des AKW und unterstützt vom Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar (BBMN) hat .ausgestrahlt deshalb im Dezember 2020 Klage gegen das baden-württembergische Umweltministerium erhoben. Ziel ist, den weiteren Betrieb des Reaktors aufgrund der von ihm ausgehenden akuten Gefahr bis auf Weiteres zu untersagen.

zur Pressemitteilung

Update 14.12.: Die Verhandlung der Klage am Verwaltungsgerichtshof Mannheim ist nach 4 Stunden geschlossen. Die Vorwürfe der Kläger*innen unterstützt von .ausgestrahlt & anderen konnten nicht ausgeräumt werden. Bleibt abzuwarten ob das Gericht der Argumentation folgt. Urteil folgt nächste Woche mündlich, vstl. im Januar schriftlich.

Mahnwache vom 14.12. vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim

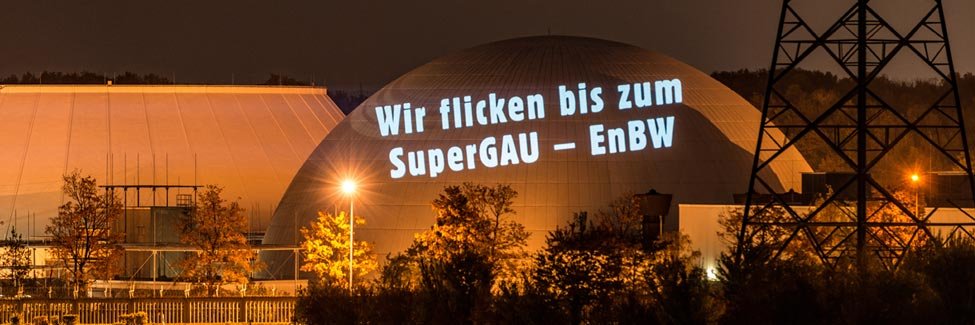

Versäumnisse und Tricks von EnBW und Atomaufsicht

Das vorangegangene Eilverfahren und die Einsicht in die Behördenakten haben zahlreiche Versäumnisse, Tricks und Fehleinschätzungen von EnBW und Atomaufsicht offengelegt:

- EnBW räumt ein, die 2018 entdeckten besonders tiefen Risse auf eigene Faust und nach einer selbst erfundenen Methode in unkritische flache Risse umgerechnet zu haben. Nur für diese fiktiven, flachgerechneten und daher auf dem Papier ungefährlichen Risse hat der Konzern dann den angeblichen „Sicherheitsnachweis“ erbracht.

- Das Umweltministerium wiederum stuft das von EnBW zum Flachrechnen tiefer Risse angewendete Verfahren inzwischen selbst als „nicht sachgerecht“ ein. Den darauf fußenden angeblichen Sicherheitsnachweis hält es aber – warum auch immer – weiterhin für gültig …

- Eine Nachüberprüfung der Rissmessdaten, von EnBW aufgrund der Klage in Auftrag gegeben, ergibt, dass die tiefsten und längsten Risse real zum Teil deutlich tiefer waren, als für den angeblichen „Sicherheitsnachweis” 2018 angenommen.

- Darüber hinaus kommt in diesem Zusammenhang heraus, dass das angewandte Messverfahren die Risstiefe nur mit einer Genauigkeit von ±10% der Wandstärke bestimmen kann. EnBW hat diesen Messfehler entgegen aller Sicherheitsregeln verschwiegen und ignoriert. Weder der TÜV noch die Atomaufsicht haben dies bemerkt oder daran Anstoß genommen.

- Erst aufgrund der Klage legt EnBW nachträglich weitere Rechenmodelle vor. Diese gehen irreführend von einer mehr als dreimal so dicken Restwandstärke der Rohre aus wie tatsächlich gemessen, können die angebliche Tragfähigkeit der Rissrohre also ebenfalls nicht belegen.

Zur Chronik & Hintergrundinformationen Zu den Pressemitteilungen

Podcast: Interview & Hintergrundinformationen

Akute Gefahr

Fragen und Antworten zur Rissbildung im AKW Neckarwestheim‑2, zum angeblichen „Leck vor Bruch“-Nachweis und zu den Versäumnissen der baden-württembergischen Atomaufsicht

.ausgestrahlt fordert:

- Das AKW Neckarwestheim‑2 muss vom Netz, solange weitere gefährliche Risse in den Heizrohren und/oder weitere Korrosionsschäden nicht hundertprozentig ausgeschlossen sind.

- Die Atomaufsicht darf sich nicht auf ein angebliches „Leck-vor-Bruch“-Verhalten von Rohren verlassen, weil ein solches bei den im AKW Neckarwestheim‑2 vorkommenden Schäden gar nicht nachgewiesen werden kann.

- Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) müssen die Sicherheit der Bevölkerung im Großraum Stuttgart endlich vor die wirtschaftlichen Interessen von EnBW stellen – auch wenn der AKW-Betreiber ein quasi landeseigener Konzern ist

10 Jahre Super-GAU in Fukushima: Rede auf der Energiewende-Demo am 07. März 2021 von Armin Simon zu Rissen im roten Bereich - Gravierende Dauerschäden im AKW Neckarwestheim 2.

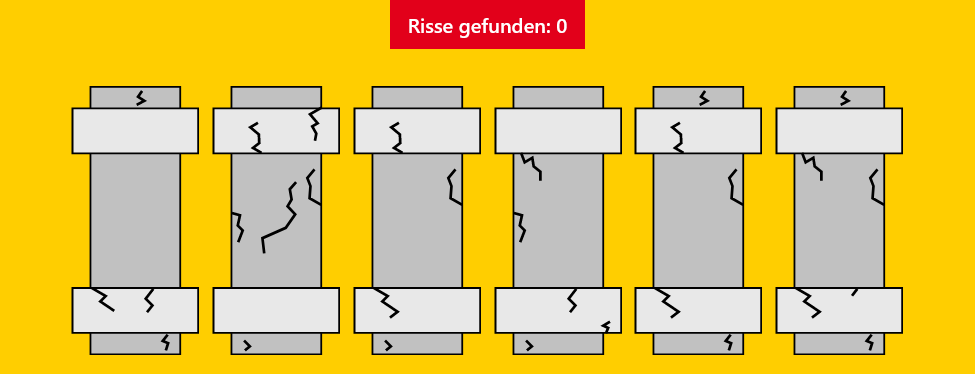

Risse-Spiel

Die Risse im AKW Neckarwestheim‑2 können unvorhersehbar und schnell wachsen – eine ständige Gefahr. EnBW hat die Ursache auch nach drei Jahren noch nicht behoben. Gelingt es Dir, alle Risse rechtzeitig zu entdecken?